Kaminofen Abstände - welche Abstände muss ich beachten?

Ein Kaminofen bringt wohlige Wärme und Atmosphäre ins Zuhause, doch für eine sichere Installation müssen bestimmte Mindestabstände strikt eingehalten werden. Die Wärmeentwicklung eines Ofens kann umliegende Materialien stark aufheizen, weshalb gesetzlich genau definierte Abstandsregeln gelten. Missachtet man diese Vorschriften, drohen nicht nur Brandgefahr und Sachschäden, sondern im Ernstfall auch Probleme mit der Versicherung, die bei Verstößen unter Umständen nicht zahlt. Im Folgenden geben wir einen ausführlichen Überblick über alle relevanten Aspekte: von gesetzlichen Vorgaben und Normen über die erforderlichen Abstände zu verschiedenen Materialien, Unterschiede zwischen Ofentypen, Schutzmaßnahmen wie Funkenschutzplatten und Wandverkleidungen bis hin zu Anforderungen an den Boden. Außerdem beleuchten wir, warum der richtige Aufstellort für Effizienz und Sicherheit so wichtig ist, und geben Tipps, um häufige Fehler zu vermeiden.

Gesetzliche Vorschriften und Normen

In Deutschland werden die Anforderungen für Kaminöfen durch gesetzliche Vorschriften und DIN-Normen geregelt. Zentral sind hier die Feuerungsverordnungen (FeuVO) der Bundesländer, die einheitliche Sicherheitsstandards vorgeben. Sie schreiben beispielsweise vor, dass brennbare Bauteile ausreichend weit vom Ofen entfernt oder durch Schutzmaßnahmen abgeschirmt sein müssen, sodass ihre Oberflächentemperatur 85 °C nicht überschreitet. Wird kein konkreter Wert vom Ofenhersteller angegeben, gilt pauschal ein Mindestabstand von 40 cm zu brennbaren Bauteilen. Ebenso fordern die Feuerungsverordnungen einen geeigneten Funkenschutz: Brennbare Fußböden müssen im Bereich vor der Feuerstätte durch nichtbrennbare Beläge geschützt werden, die mindestens 50 cm nach vorn und 30 cm zur Seite über die Feuerraumöffnung. Diese Vorgaben sind verpflichtend einzuhalten und werden im Rahmen der Abnahme des Ofens durch den Schornsteinfeger überprüft. hinausragen

Auch DIN-Normen geben Orientierung. So empfiehlt z. B. die deutsche Norm DIN 18891, dass ein Kaminofen seitlich mindestens 20 cm und nach vorne mindestens 80 cm Abstand zu brennbaren Gegenständen haben sollte. Ähnliche Werte finden sich in den Herstellerangaben der meisten Öfen wieder. Die europäische Norm DIN EN 13240 verpflichtet Hersteller von Kaminöfen dazu, in der technischen Dokumentation konkrete Hinweise zur sicheren Installation (inklusive Mindestabständen) zu geben. Daher findet man in der Bedienungsanleitung oder auf dem Typschild jedes Ofens genaue Angaben, welche Abstände einzuhalten sind. Diese können je nach Modell variieren und müssen unbedingt berücksichtigt werden – sie stellen die Mindestanforderungen dar. Grundsätzlich gilt jedoch: größere Abstände bieten mehr Sicherheit.

Neben den Abständen zu Materialien regeln die Vorschriften auch, wo ein Kaminofen aufgestellt werden darf. So ist es beispielsweise verboten, Öfen in notwendigen Fluren oder Treppenhäusern zu betreiben, und auch in Garagen sind Feuerstätten nur unter strengen Auflagen zulässig. Solche Sonderfälle sind in den Landesbauordnungen und Feuerungsverordnungen festgelegt. In der Praxis bedeutet dies, dass der geplante Stellplatz vorab mit dem zuständigen Bezirks-Schornsteinfeger abgesprochen werden sollte. Er kennt die örtlichen Bestimmungen und muss den fertig installierten Ofen ohnehin abnehmen. Eine frühzeitige Rücksprache mit dem Schornsteinfeger bietet sich daher an und kann viel Frust nach dem Kauf verhindern – der Fachmann kann die notwendigen Abstände sicher bestimmen und einschätzen. Durch diese Kombination aus gesetzlichen Vorgaben, Normen und fachkundiger Prüfung wird gewährleistet, dass der Kaminofen sicher und vorschriftsgemäß betrieben werden kann.

Mindestabstände zu brennbaren und nicht brennbaren Materialien

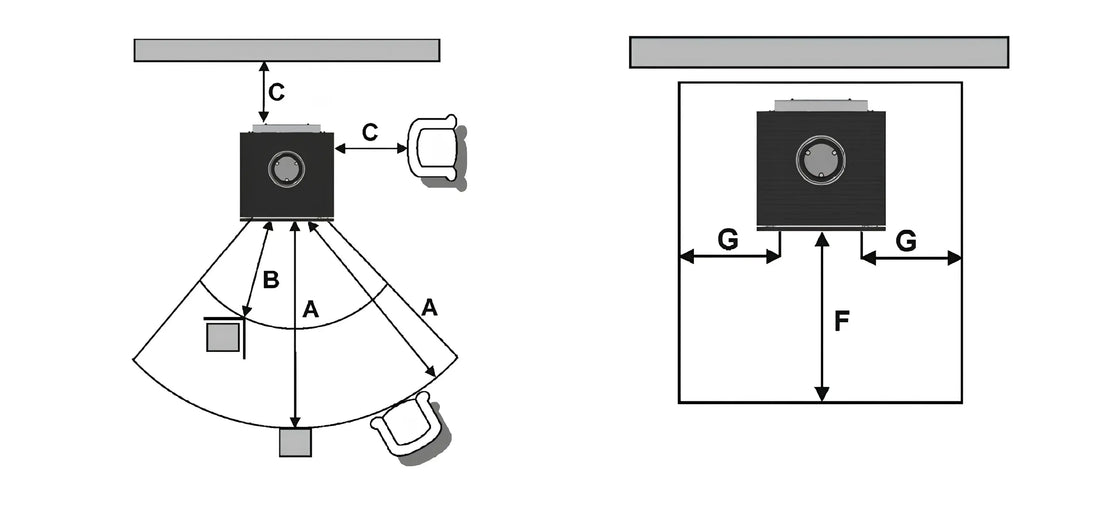

Beim Aufstellen des Kaminofens ist der Sicherheitsabstand zu Wänden, Decken, Möbeln und anderen Objekten entscheidend. Hierbei wird unterschieden, ob es sich um brennbare oder nicht brennbare Materialien handelt. Generell dürfen Wände und Einrichtungsgegenstände aus brennbaren Baustoffen (z. B. Holz, Tapeten, Textilien) deutlich weniger nah an den Ofen heranreichen als massive Mauerwerks- oder Betonwände.

- Abstand zur Wand: Zu nicht brennbaren Wänden (z. B. Mauerwerk oder Beton) werden in der Regel mindestens 20 cm Abstand empfohlen. Dieser Spalt hinter und neben dem Ofen sorgt dafür, dass die Luft zirkulieren kann und sich kein Hitzestau bildet. Befindet sich hinter oder seitlich des Ofens jedoch eine brennbare Wand (etwa Holzwände, holzverkleidete Wände oder dünne Gipskartonwände auf Holzständern), muss der Abstand deutlich größer sein. Hier sind mindestens 40 cm Abstand einzuhalten. Diese Distanz verhindert, dass die Strahlungswärme des Ofens die Wand auf gefährliche Temperaturen erhitzt. In der Praxis kann man brennbare Wände auch durch nichtbrennbare Verkleidungen (z. B. spezielle Calciumsilikat-Platten) schützen, um den erforderlichen Wandabstand zu reduzieren – dazu später mehr. Wichtig ist auch oben genug Freiraum: Befindet sich über dem Ofen eine Decke aus brennbarem Material (Holzbalkendecke, Holzvertäfelung), gilt ebenfalls ein Mindestabstand von 40 cm zwischen Ofen beziehungsweise Ofenrohr und der Decke. Zu einer nicht brennbaren Zimmerdecke kann der Abstand geringer ausfallen (oft genügen hier analog zu den Wänden ~20 cm), sofern der Schornsteinfeger zustimmt.

- Abstand zu Möbeln und brennbaren Objekten: Auch im Raum vor und neben dem Ofen müssen brennbare Gegenstände mit ausreichendem Sicherheitsabstand platziert werden. Insbesondere vor der Feuerraumtür (Glaskeramik-Sichtscheibe) tritt intensive Strahlungswärme und mitunter Funkenflug beim Nachlegen auf. Deshalb ist ein Abstand von mindestens 80 cm zwischen der Ofentür und brennbaren Einrichtungsgegenständen (z. B. Holzmöbeln, Vorhängen, Büchern oder Teppichen) vorgeschrieben. Diese Distanz stellt sicher, dass selbst bei geöffneter Ofentür keine Funken direkt auf brennbares Material treffen und dass die enorme Hitze vor dem Ofen keine Gegenstände entzündet. Zur Seite hin – außerhalb des direkten Strahlungsbereichs der Ofentür – sollte man Möbel ebenfalls nicht zu nah heranrücken. Hier empfehlen Experten einen Mindestabstand von 50 cm zu allen brennbaren Gegenständen, besser mehr. Beispielsweise dürfen ein Sofa oder Holzregale nicht direkt an den Ofen heranreichen. Ein gewisser Abstand schützt die Möbel vor Hitzeschäden (Holz kann sich verziehen, Lacke können Schaden nehmen) und beugt Brandgefahr vor.

- Besonderheit: Wände mit seitlichen Sichtfenstern: Einige Kaminöfen haben nicht nur vorne, sondern auch seitlich eine Sichtscheibe, durch die Flammen sichtbar sind. Diese Seitenscheiben sorgen für zusätzliche Strahlungswärme nach den Seiten. In einem solchen Fall müssen die Abstände entsprechend größer bemessen werden. Statt der üblichen ~20–40 cm benötigt ein Ofen mit seitlichen Glasfenstern oft mindestens 65–70 cm Abstand zur nächsten brennbaren Wand auf der betreffenden Seite. Dieser erhöhte Wert ergibt sich daraus, dass durch die seitlichen Scheiben ähnlich viel Wärme seitlich abstrahlt, wie es frontal der Fall ist. Daher sollte man seitlich verglaste Öfen eher freier im Raum positionieren oder für eine feuerfeste Wandoberfläche sorgen, um diesen Abstand einhalten zu können.

- Ofenrohr und Deckenanschluss: Nicht zu vergessen ist der Abstand des Ofenrohrs (Rauchrohrs) zu Decken und Wänden aus brennbaren Materialien. Das Verbindungsrohr, das vom Ofen zum Schornstein führt, wird sehr heiß und muss z. B. zu einer Holzbalkendecke typischerweise mindestens 40 cm Abstand einhalten. Ist das Ofenrohr doppelwandig gedämmt oder speziell isoliert, kann dieser Abstand reduziert werden (teils auf 10 cm bei geeigneter Ummantelung), doch dies erfordert passende Bauteile und sollte vom Fachmann bewertet werden. Auch hier gilt: im Zweifel größere Abstände wählen oder nichtbrennbare Abschirmungen nutzen.

Zusammenfassend sollte der Kaminofen so stehen, dass rundum genügend Sicherheitsabstand zu allen brennbaren Materialien gegeben ist. 20 cm dienen als unterste Grenze nur bei nicht brennbaren Umgebungen, während 40 cm das Minimum zu Holz und ähnlichem darstellen. Im Strahlungsbereich vor der Ofentür sind 80 cm Freiraum zu brennbaren Objekten unerlässlich. Diese Werte decken sich mit den meisten Herstellerangaben und gesetzlichen Vorgaben und haben sich als praxisbewährt erwiesen. Wichtig: Messen Sie die Abstände exakt nach – verlassen Sie sich nicht auf das Augenmaß. Schon wenige Zentimeter können im Ernstfall entscheidend sein, ob sich umliegende Materialien unzulässig erhitzen. Lieber etwas mehr Abstand lassen, um auf der sicheren Seite zu sein.

Unterschiede zwischen verschiedenen Ofentypen

Nicht jeder Kaminofen ist gleich: Bauart und Material des Ofens beeinflussen die Wärmeabgabe und damit auch die erforderlichen Abstände. Grundsätzlich gibt es zwei Wärmeabgabe-Prinzipien bei Öfen: Strahlungswärme und Konvektionswärme. Viele klassische Öfen (vor allem ältere Modelle aus Gusseisen oder einfaches Stahlblech) wirken überwiegend als Strahlungsöfen – sie haben heiße Außenflächen, die die Wärme direkt an den Raum abstrahlen. Moderne Öfen hingegen sind oft als Konvektionsöfen konstruiert – sie besitzen eine Doppelwand oder Verkleidung, in der Luft zirkuliert und so die Wärme als Warmluftstrom gleichmäßiger im Raum verteilt wird. Diese Bauart hält die Außenwand kühler. Daneben gibt es Öfen mit Wärmespeicher-Materialien (z. B. Speckstein-Verkleidung), die einen Teil der Hitze aufnehmen und zeitverzögert wieder abgeben.

Ein weiterer Unterschied ergibt sich aus der Heizleistung und Baugröße des Ofens. Größere Öfen oder solche mit sehr hoher Nennwärmeleistung können naturgemäß mehr Wärme abstrahlen. Bei ihnen können die Sicherheitsabstände tendenziell größer ausfallen als bei kleinen Öfen mit geringer Leistung. Auch hier geben die Typenschilder bzw. technischen Daten Aufschluss.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Ofen nicht gleich Ofen ist. Ein kompakter Stahlblechofen mit Doppelwand kann unter Umständen näher an die Wand gestellt werden, während ein traditioneller gusseiserner Kanonenofen sehr viel Abstand braucht. Umgekehrt kann ein schwerer Specksteinofen trotz großer Strahlungsleistung aufgrund der Speicherwirkung vertretbar nahe an einer Wand positioniert werden – wenn z.B. der Hersteller einen speziellen Wärmeschutz integriert hat. Wichtig ist, die Unterschiede zu kennen und bei der Planung zu berücksichtigen. Im Zweifel sollte man immer von der ungünstigsten Konstellation ausgehen – also eher wie bei einem Strahlungsofen planen (große Abstände), sofern nicht sicher ist, dass der Ofen im Betrieb die Umgebung weniger erhitzt. So bleibt genügend Sicherheitsreserve.

Schutzmaßnahmen: Funkenschutzplatten und Wandverkleidungen

Auch wenn die Mindestabstände eingehalten werden, gibt es zusätzliche Schutzmaßnahmen, die bei der Ofeninstallation für mehr Sicherheit sorgen oder in engen Raumsituationen überhaupt erst die Aufstellung ermöglichen. Im Wesentlichen sind dies Funkenschutzplatten für den Boden und hitzeschützende Verkleidungen für Wände. Sie verhindern direkten Kontakt von Hitze und Funken mit brennbaren Materialien und ermöglichen es teilweise, Abstände zu reduzieren, ohne die Sicherheit zu gefährden.

Funkenschutzplatte für den Boden: Eine Funkenschutz- oder Bodenplatte ist Pflicht, wenn der Kaminofen auf einem brennbaren Bodenbelag (z. B. Holzdielen, Parkett, Laminat, Teppich) steht. Sie besteht meist aus nicht brennbarem Material wie Glas, Metall (Stahlblech) oder Stein. Die Platte wird direkt unter dem Ofen platziert und ragt nach vorne und zu den Seiten über ihn hinaus. So fängt sie Funken oder heiße Asche ab, die beim Öffnen der Ofentür gelegentlich herausfallen können. Die Größe dieser Schutzplatte ist durch Vorschriften festgelegt, um einen effektiven Schutz zu gewährleisten. Generell muss die Bodenplatte mindestens 50 cm nach vorn und 30 cm zu jeder Seite über die Feuerraumöffnung bzw. den Ofen hinausreichen. Diese Maße gelten für alle Ofenmodelle als Mindestschutz. Hat ein Kaminofen seitliche Öffnungen oder Scheiben, sollte die Platte entsprechend weiter reichen, ggf. auch nach hinten, falls dort Glut austreten könnte. Im nächsten Abschnitt gehen wir auf die Details für verschiedene Bodenbeläge ein. Wichtig zu wissen: Auch auf einem bereits nicht brennbaren Boden (etwa Fliesen oder Beton) schadet eine Funkenschutzplatte nicht – sie kann das Entfernen von Ascherückständen erleichtern und den Boden vor Kratzern durch Holz oder Reinigungswerkzeuge schützen.

Wandverkleidungen und Hitzeschilde: Wenn die seitlichen oder rückwärtigen Abstände knapp bemessen sind oder Wände aus brennbarem Material bestehen, können feuerfeste Wandverkleidungen Abhilfe schaffen. Durch das Anbringen spezieller Dämmplatten an der Wand kann der Wärmestrahlungseinfluss auf die eigentliche Wand stark reduziert werden. Häufig kommen hierfür Calciumsilikat-Platten oder Vermiculit-Platten zum Einsatz, die direkt an der gefährdeten Wand montiert werden. Sie sind nicht brennbar und haben dämmende Eigenschaften. Eine solche Verkleidung verhindert, dass sich das brennbare Material der Wand selbst entzünden kann. In vielen Fällen lässt sich durch eine fachgerecht angebrachte Wärmedämmplatte der erforderliche Wandabstand verkleinern, da die Wand nun als "geschützt" gilt. Beispiel: Ist konstruktionsbedingt nur 20 cm Platz zur Rückwand möglich, diese Wand aber mit einer ausreichend dimensionierten Dämmplatte versehen und hinterlüftet, kann der Schornsteinfeger diese Lösung unter Umständen abnehmen, obwohl normalerweise 40 cm gefordert wären. Wichtig ist hier die Abstimmung mit dem Fachmann – eine solche Reduzierung des Abstands muss immer individuell genehmigt werden.

Neben festen Wandverkleidungen bieten auch die Ofenhersteller oft optionales Zubehör an, um Abstände zu reduzieren. Dazu gehören beispielsweise Hitzeschutzbleche oder zusätzliche Konvektionsverkleidungen, die am Ofen befestigt werden. Ein hinter dem Ofen angebrachtes Schutzblech mit Luftspalt kann die Wärmeabstrahlung zur Rückseite hin verringern. Einige moderne Kaminöfen sind von vornherein so konstruiert, dass sie geringe Abstände erlauben – z. B. mit integrierter Hinterlüftung oder Wassermantel. So ein Spezialfall ist etwa ein komplett verbaubarer Heizeinsatz, der direkt in der Wand stehen kann. Solche Lösungen sind jedoch die Ausnahme. Im Regelfall muss man bei Standardöfen selbst für die nötigen Schutzmaßnahmen sorgen, wenn man den Ofen näher als empfohlen an etwas heranrücken will.Weitere Schutzvorkehrungen: Rund um den Kaminofen sollte der Bereich frei von leicht entflammbaren Kleinteilen sein. Ein Funkenschutzgitter vor der Ofentür kann zusätzlichen Schutz bieten, wenn häufig bei offener Tür Feuer gemacht wird – es fängt umherfliegende Funken und Glut ab. Auch das Ofenrohr lässt sich mit hitzebeständigen Rohrabschirmungen versehen, besonders wenn es nahe an einer Wand oder Decke entlangführt. All diese Maßnahmen erhöhen die Sicherheit. Dennoch dürfen sie nicht dazu verleiten, die Mindestabstände leichtfertig zu unterschreiten. Wichtig: Eine Verringerung der vorgeschriebenen Abstände ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Schornsteinfegers zulässig. Wer Abstände durch Schutzmaßnahmen reduzieren möchte, muss diese fachgerecht installieren und vom Fachmann abnehmen lassen. Dann steht einer sicheren Ofenaufstellung nichts im Wege.

Besondere Anforderungen für Bodenbeläge

Abbildung: Beispiel einer gebogenen Funkenschutzplatte aus Glas auf einem hellen Fliesenboden unter einem Kaminofen. Solche Bodenplatten schützen brennbare Böden vor Funkenflug und müssen ausreichend groß dimensioniert sein (hier ragt die Platte sowohl vorne als auch seitlich über den Ofen hinaus).

Der Boden, auf dem der Kaminofen steht, spielt eine entscheidende Rolle für den Brandschutz. Wie bereits erwähnt, sind brennbare Böden wie Parkett, Dielen, Laminat, PVC oder Teppichboden ohne zusätzlichen Schutz nicht geeignet, um einen Kaminofen direkt darauf zu betreiben. Hier ist es zwingend erforderlich, eine nicht brennbare Unterlage zu verwenden. Eine Funkenschutzplatte aus Metall, Glas oder Keramik erfüllt diese Funktion: Sie deckt den Boden unter und um den Ofen ab und verhindert, dass Funken oder heiße Partikel den eigentlichen Bodenbelag entzünden

Die Abmessungen der Bodenplatte sind durch die Normen genau festgelegt. Wie zuvor beschrieben, muss der Schutz nach vorne mindestens 50 cm und seitlich mindestens 30 cm über den Ofen hinaus reichen. Diese Abstände richten sich nach der Feuerraumöffnung, d.h. praktisch gesehen sollte die Platte an der Vorderseite eher großzügig bemessen sein – mindestens einen halben Meter vor der Ofentür. Gerade beim Öffnen der Tür können kleinere Glutstücke herausfallen, die dann auf der Platte landen anstatt den Fußboden zu versengen. Seitlich genügen 30 cm Überstand meist, außer der Ofen hat auch seitliche Türen oder Sichtfenster – dann entsprechend mehr. Nach hinten zur Wand ist oft keine größere Überlappung nötig, wenn der Ofen nahe an der Wand steht. Wichtig ist jedoch, dass wirklich jeder Bereich, aus dem Glut austreten könnte (auch Aschelade etc.), von der Platte abgedeckt wird.

Bodenmaterialien: Bei nicht brennbaren Böden wie Fliesen, Stein oder Beton genügt es, dass der Ofen vollflächig auf dem Boden steht. Eine zusätzliche Platte ist in diesem Fall nicht vorgeschrieben, da der Untergrund an sich feuerfest ist. Dennoch gelten auch hier die Mindestabstände vor dem Ofen: Steht der Ofen z.B. auf einer großen Steinfläche, muss dieser Steinboden vor der Tür trotzdem 50 cm weiterführen, damit er als Funkenschutz wirkt. Problematisch kann es sein, wenn der Boden zwar mit Fliesen belegt ist, der Unterbau aber Holz enthält – hier sollte man Rücksprache mit dem Schornsteinfeger halten, ob die Fliesen als ausreichender Schutz angesehen werden. In aller Regel werden fest verklebte Fliesen als ausreichend erachtet, da Funken nur die Oberfläche erreiche.Bedeutung der richtigen Platzierung für Effizienz und Sicherheit

Die Frage nach dem "richtigen Platz" für den Kaminofen ist nicht nur aus optischen Gründen bedeutsam, sondern vor allem unter den Aspekten Sicherheit und Heizeffizienz. Ein Kaminofen sollte immer dort aufgestellt werden, wo alle Sicherheitsabstände eingehalten werden können und wo ein sicherer Anschluss an den Schornstein möglich ist. Diese beiden Kriterien – Abstand und Schornsteinanbindung – bestimmen den Aufstellort maßgeblich. Oft ergibt sich dadurch bereits eine natürliche Einschränkung möglicher Standorte (der Ofen muss in Reichweite des Schornsteins stehen, und an dieser Stelle müssen die Abstände passen). Innerhalb dieses Rahmens hat man aber meist noch etwas Spielraum, den man nutzen sollte, um auch eine optimale Wärmeverteilung im Raum zu erreichen.

Sicherheitsaspekt der Platzierung: Wie in den vorherigen Abschnitten ausführlich beschrieben, dienen die Abstände vor allem dem Brandschutz. Sind sie zu gering, kann die Hitze des Kaminofens sich auf nahegelegene Gegenstände oder Bauteile übertragen – eine ernsthafte Brandgefahr. Die richtige Platzierung bedeutet hier, den Ofen so zu stellen, dass nichts Brennbares in diesen Gefahrenbereich ragt. Darüber hinaus sollte der Ofen auf einem stabilen, ebenen Untergrund stehen und rundherum genug Freiraum bieten, damit man sich gefahrlos bewegen kann. Ein häufiger Fehler ist beispielsweise, den Ofen in eine Nische zu quetschen, wo man dann kaum noch seitlich vorbeikommt – dabei könnten Kleidung oder Vorhänge den heißen Ofen berühren. Auch sollte der Ofen nicht direkt in einem Durchgang stehen, wo jemand vorbeiläuft und sich verbrennen könnte. Die Platzierung beeinflusst also auch die Unfallgefahr im Betrieb. Optimal ist ein Standort, der etwas abseits von Laufwegen liegt, aber dennoch gut zugänglich ist (man muss Brennholz nachlegen können, ohne Hindernisse zu überwinden).

Zudem darf man den Einfluss auf Bausubstanz und Einrichtung nicht vergessen: Über dem Ofen sollte genügend Freiraum sein – beispielsweise könnte ein niedrig hängendes Regal oder ein Wandbild oberhalb des Ofens durch aufsteigende Hitze Schaden nehmen. Ein modernes TV-Gerät über dem Kaminofen ist ebenfalls kritisch, da die Elektronik die ständige Wärme nicht verträgt. Hier zeigt sich: Die Platzierung entscheidet mit darüber, welche Objekte der Hitze ausgesetzt sind. Ein guter Aufstellort vermeidet solche Probleme von vornherein.

Effizienz und Wärmeverteilung: Die Position des Ofens beeinflusst, wie effektiv die erzeugte Wärme im Raum genutzt werden kann. Steht der Kaminofen möglichst zentral im Raum oder an einer Stelle, wo er zu mehreren Seiten abstrahlen kann, verteilt sich die Wärme meist gleichmäßiger. Befindet er sich dagegen in einer ungünstigen Ecke, kann es dort sehr warm werden, während der Rest des Raumes länger braucht, um aufzuheizen. Durch die Einhaltung der empfohlenen Abstände ist aber zumindest gewährleistet, dass die Luft um den Ofen zirkulieren kann – das unterstützt die Konvektion und damit die Wärmeverteilung. Ein Ofen, der mit zu geringem Wandabstand aufgestellt würde, hätte nicht nur ein Sicherheitsproblem, sondern könnte auch weniger effizient heizen: Hinter dem Ofen würde sich die Hitze stauen und vor allem die Wand erwärmen, anstatt als Luftstrom in den Raum zu gelangen. Richtig platziert kann der Ofen dagegen seine Wärme an alle Seiten abstrahlen bzw. abgeben, was das Heizpotential optimal ausschöpft. In Räumen mit offener Verbindung zu anderen Zimmern (offener Grundriss) ist es oft sinnvoll, den Ofen so zu positionieren, dass die Warmluft in die angrenzenden Bereiche ziehen kann – z.B. nahe einer Türöffnung, aber natürlich mit genügend Abstand zu Türrahmen und Möbeln. So erhöht man die Gesamteffizienz für die Wohnung.

Ein weiterer Effizienzfaktor ist die Länge des Rauchrohrs: Je näher der Ofen am Schornstein steht, desto kürzer und geradliniger kann das Verbindungsrohr ausfallen. Das erleichtert den Abzug der Rauchgase (besserer Zug) und reduziert Wärmeverluste im Rohr. Daher ist es aus funktionaler Sicht oft gut, den Ofen in Schornstein-Nähe zu planen, statt weit entfernt mit langem Rohr und vielen Bögen. In der Praxis bedeutet das: Schornsteinorientierung bei der Standortwahl. Der sicherste und effizienteste Aufbau ist meist, den Ofen direkt vor dem Schornsteinanschluss zu platzieren, sofern dort die Abstände eingehalten werden können.

Letztlich muss man einen geeigneten Kompromiss finden: Der Kaminofen soll einerseits zentral genug stehen, um effektiv zu heizen, andererseits so, dass alle brennbaren Materialien auf Abstand bleiben. Häufig bewährt sich eine leichte Winkellösung: z. B. den Ofen etwas in den Raum hineindrehen statt flach an die Wand – so strahlt er besser in den Raum, hat aber hinten die notwendigen 20/40 cm Abstand. Jeder Raum ist anders geschnitten, daher sollte man ruhig ein wenig mit möglichen Positionen "planen": Am besten zeichnet man den Grundriss auf und markiert die Sicherheitsabstände als Zonen, in denen sich nichts Brennbares befinden darf. So sieht man, ob um den favorisierten Standort genügend freie Fläche bleibt. Die richtige Platzierung ist gefunden, wenn der Ofen sicher steht, freie Luft um sich hat und seine Wärme ungehindert an den Raum abgeben kann – für maximale Behaglichkeit bei minimalem Risiko.

Tipps zur Einhaltung der Vorschriften und häufige Fehler

Zum Abschluss einige praxisnahe Tipps, wie Sie alle Vorschriften einhalten und welche Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten:

- Frühzeitig den Schornsteinfeger einbinden: Holen Sie vor der Installation Rat beim Bezirksschornsteinfeger ein. Er kennt die örtlichen Vorgaben und kann beim Planungstermin den optimalen Ofenstandort vorschlagen. Eine Rücksprache bereits im Vorfeld bietet sich an und kann viel Frust verhindern – der Fachmann kann die notwendigen Kaminofen-Abstände sicher bestimmen und einschätzen. Außerdem ist er es, der den Ofen letztlich abnehmen muss.

- Herstellerangaben strikt befolgen: Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Kaminofens sorgfältig und halten Sie sich an die dort vorgeschriebenen Abstände. Diese sind Teil der Zulassung und Gewährleistung. Wenn Sie diese Vorgaben missachten, greifen keinerlei Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Ofenhersteller oder -setzer. Die Angaben variieren je nach Modell, daher verlassen Sie sich nicht auf allgemeine Werte, sondern auf die für Ihr Gerät dokumentierten. Im Zweifelsfall können Sie den Hersteller oder Händler befragen

- Großzügiger planen als vorgeschrieben: Wo immer möglich, lassen Sie mehr Abstand als das Minimum. Grundsätzlich gilt: mehr ist mehr – großzügige Abstände bedeuten zusätzliche Sicherheit. Niemand bereut es, ein paar Zentimeter extra freigelassen zu haben, aber zu knappe Margen können im Nachhinein Probleme bereiten (z.B. wenn doch mal ein größerer Gegenstand in der Nähe platziert werden soll).

- Brennbare Wände und Beläge erkennen: Stellen Sie sicher, dass Sie die Materialien in Ofennähe richtig einschätzen. Mauerwerk und Fliesen sind unbedenklich, aber Vorsicht bei Rigipswänden, Holzverkleidungen oder sogar Tapeten. Im Zweifel behandeln Sie Wände lieber als brennbar. Tipp: Montieren Sie gegebenenfalls Wärmedämmplatten an der Wand, wenn der Ofen vor brennbaren Wänden stehen soll – so verhindern Sie eine Selbstentzündung des Wandmaterials. Solche Platten gibt es in Baumärkten und Fachhandel; lassen Sie sich zu geeigneten Produkten beraten.

- Keine brennbaren Gegenstände in Ofennähe lagern: Ein häufiger Fehler ist, Brennholz oder den Korb mit Anzündern direkt neben den Ofen zu stellen. Auch wenn es praktisch scheint – lagern Sie Holz und Zubehör immer außerhalb des Sicherheitsabstands (mindestens 80 cm entfernt). Gleiches gilt für Zeitungen, Feuerzeuge, Kerzen, Vorhänge oder Dekorationen. Entfernen Sie alle Dekorationsartikel in der Nähe des Kamins; selbst ein Bilderrahmen aus Holz über dem Ofen sollte abgehängt werden, da sich dahinter Hitze staut. Halten Sie den Bereich um den Ofen bewusst "clean" und frei von Entzündlichem.

-

Auf geeigneten Bodenschutz achten: Vergessen Sie nicht den Blick nach unten. Ein häufiger Mangel ist, dass bei Holzböden keine ausreichend große Funkenschutzplatte ausgelegt wird. Messen Sie den erforderlichen Überstand (50 cm vorne, 30 cm seitlich) genau ab und markieren Sie ihn, bevor Sie die Platte besorgen oder zuschneiden lassen. Achten Sie auf eine Platte aus wirklich nicht brennbarem Material (Glas, Metall, Stein). Teppich oder dünne Blechfolien sind kein Ersatz! Wenn der Boden uneben ist, wählen Sie ein dickeres Material oder gleichen Sie Unebenheiten aus, damit die Platte plan aufliegt.

- Ofenrohr und Decke nicht vergessen: Stellen Sie sicher, dass auch das Rauchrohr genügend Abstand zu Decke und Wänden hat. Ein häufiger Fehler ist, nur den Ofenkorpus zu betrachten und zu übersehen, dass das Ofenrohr eventuell näher an eine Holzbalkendecke heranführt als erlaubt. Nutzen Sie, falls nötig, doppelwandige isolierte Rauchrohre für die Deckendurchführung, um den Abstand einhalten zu können (oft können damit 10 cm statt 40 cm genügen, siehe Herstellerangaben).

- Fachgerechte Installation und Abnahme: Lassen Sie den Ofen – wenn Sie kein geübter Handwerker sind – von einem Fachbetrieb aufstellen und anschließen. So wird sichergestellt, dass alle Vorgaben erfüllt sind (passendes Wandfutter, richtiges Gefälle des Rauchrohrs, Dichtigkeit etc.). Nach der Montage muss der Schornsteinfeger die Anlage abnehmen, bevor Sie sie in Betrieb nehmen. Planen Sie also zeitlich einen Termin hierfür ein. Betreiben Sie den Ofen niemals ohne Abnahme, da dies nicht nur illegal ist, sondern im Schadensfall der Versicherungsschutz erlischt.

- Kontrolle während des Betriebs: Auch nach der Abnahme sollten Sie wachsam bleiben. Verschieben sich Möbel im Lauf der Zeit näher an den Ofen? Hängen im Winter plötzlich trockene Tannenzweige oder Weihnachtsdekoration in Ofennähe? Achten Sie darauf, die Sicherheitszonen um den Ofen dauerhaft freizuhalten. Gerade in der Heizsaison neigt man dazu, z.B. den Wäscheständer "kurz zum Trocknen" näher an den Ofen zu rücken – verzichten Sie darauf aus Brandschutzgründen.

Wenn Sie all diese Tipps beherzigen, werden Sie lange Freude an Ihrem Kaminofen haben – sicher und effizient. Die Einhaltung der Vorschriften mag anfangs aufwendig erscheinen, zahlt sich aber aus: Ihr Zuhause bleibt vor Bränden geschützt, der Ofen kann optimal heizen, und Sie handeln vorschriftsmäßig, was im Ernstfall auch versicherungsrechtlich relevant ist. Häufige Fehler wie unzureichender Wandabstand oder fehlender Bodenschutz lassen sich leicht vermeiden, wenn man früh plant und im Zweifel lieber den Profi fragt. So steht dem gemütlichen Kaminabend nichts mehr im Wege – mit gutem Gewissen und maximaler Sicherheit.